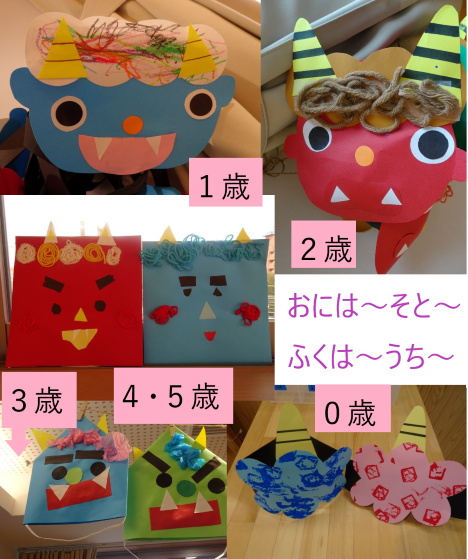

おには~そと~ふくは~うち~ころな~そとへ!!!

節分という言葉には、「季節を分ける」という意味があるそうです。

昔の日本では、春は一年のはじまりとされ、特に大切にされたようで

春が始まる前の日、つまり冬と春を分ける日だけを節分と呼ぶようになったとの事です。

悪いもの(鬼)を追い払い、良いもの(福)を呼び込むために、豆まきをします。

豆まきの豆、“大豆(だいず)”にはたくさんの栄養が含まれているから、鬼を追い出すパワーがいっぱいつまっているそうですよ!!

炒った豆とは、つまり火を通した豆

悪いものを追い出すために使う豆…

もし火を通さずに、そのままの豆をまいて芽が出てしまったら大変!

芽が出て追い出したはずの悪いものが育たないように、炒った豆を使うそうです。

さあ!!保育園でも「鬼は外!福はうち!」のかけ声と共に、

豆をまいて鬼をやっつけよう!

(新聞紙を丸めてみんなで豆を作りました!)

「鬼はどこにでもいて、子どもたちの心の中に入ってくることもあるのよ。

泣き虫おに、おこりんぼうおに、やだやだおに、ちらかしおに…。

みんなの中にいるかもしれないおにはどれかな?おいはらっちゃおう!!」

と声をかけると

始めは静かに豆まきをしていた大きいクラスの子ども達が何やら

手に力が入り始めて・・・

「なかないぞ!!」

「〇〇しないぞ!!」

などそれぞれの心のおにを追い払おうとする姿がたくましく感じました。

そんな中・・・

「休みの日にだらだらしないぞ!!」

と豆を投げている保育者の姿もあり、くすっと笑ってしまいましたが

みんなそれぞれのおにを払うために豆まきを楽しんだようです。

小さいクラスのお友達の様子は・・・

「おにさんまてまて~」

とおにより強そう。

新聞紙の豆をじゃ~とばらまくことが楽しくて

おにのいないところでもたくさんまいていました。

スケッチブックシアターを使って各クラスに担当の保育者がまわり

豆まきの由来の話や恵方巻の話、年の数だけ豆を食べる話、

などをしてくれていました。

豆を自分の歳の数だけ食べると、体が丈夫になって病気になりにくいと言われていますが、

乳幼児は誤嚥(ごえん)の事故が起こる可能性があるため、十分な配慮が必要です。

※2021年1月 消費者庁より、

「食品による子どもの窒息・誤嚥 ごえん 事故に注意!

―気管支炎や肺炎を起こすおそれも、硬い豆やナッツ類等は 5歳以下の子どもには食べさせないで―」

というお知らせが出ています。

本日の給食は0歳~2歳はおにのちらし寿司

3歳~5歳は手巻き寿司でした。

「おいしかったわ~」

と子ども達が言っていたよ~と伝えると

給食の先生も嬉しそうでした。

いつも美味しい給食を有難うございます。

節分は、「みんなが健康で幸せに過ごせますように」という意味をこめて、

悪いものを追い出す日。

「おには~そと ふくは~うち ころな~そとへ!!」

みんなが幸せに過ごせますように・・・